新たな表現力とチャレンジ精神にあふれた書体デザインに特化したアワード「タイプデザインコンペティション 2024」。5度目の開催となる今回は、新たに簡体字部門、繁体字部門、ハングル部門を設け、世界45の国や地域から合計1,092点もの作品が寄せられました。厳正な審査を経て5部門で計50の入賞作品を決定し、2025年6月5日に神田明神ホール(東京・御茶ノ水)にて表彰式を開催しました。アートディレクターの北川一成氏による特別講演と合わせて、当日の模様をお伝えします。

表彰式では、特別審査員を含む国内外17名の審査員によって選ばれたモリサワ賞(金賞・銀賞・銅賞・佳作)の入賞者と、Web公開による一般の方からの人気投票で決定したファン投票の得票上位2名が表彰されます。2024年は計26名の入賞者が参加し、和やかな雰囲気の中、式がスタートしました。

モリサワ賞和文部門の金賞は、遠矢良彦氏の「くろむぎ」。4度目の挑戦にして金賞を受賞した遠矢氏は、特別審査員を務めたタイプデザイナーのサイラス・ハイスミス氏より受け取ったトロフィーを手に「楷書が本来持つ可能性を広げるものになれば、という思いを込めた作品。これからも真摯に文字と向き合っていきたい」と述べ、会場は大きな拍手に包まれました。

銀賞には福士大輔氏の「印象」、銅賞にうちきばがんた氏の「kt」が選出されました。

また、佳作は阿児乃比良木氏「らんぷ長宋」、林こうき氏「暖簾体」、小林大真氏「すずたけ」、中澤拓也氏「四S」、長瀬仁氏「白露楷書」の5作品となりました。

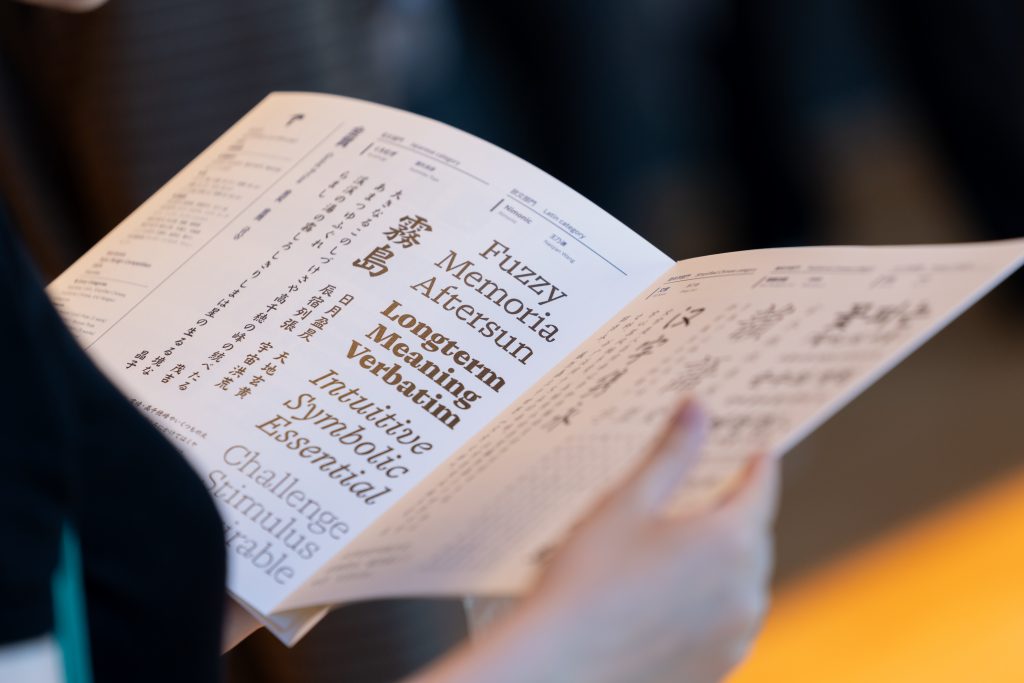

モリサワ賞欧文部門は、金賞の「Nimonic」、銀賞の「Vol.」共に中国の王乃谦(Naiqian Wang)氏の作品が選出され、佳作の「Celcius」を加えて3賞での受賞となりました。王氏は「皆さんの温かいサポートがなければ、この特別な瞬間を大切に味わうことができなかった」と、すべての関係者に感謝の意を伝えました。

銅賞を受賞したのはチリ出身のホセ・ソレ氏による「Loica」。佳作は、米国のクレイグ・エライアソン氏「Kyoot」、台湾の廖恬敏(Tien-Min Liao)氏「Path Grotesk」、コロンビアのオスカー・ゲレーロ氏「Lobulo」、コロンビアのカルロス・アビラ氏「Florocine」、王乃谦氏「Celcius」が選ばれました。

新設のモリサワ賞簡体字部門は、中国出身のフォントデザイナーが席巻。「WENKAI」で金賞を受賞した孙丁词(Dingci Sun)氏は「今後もフォント業界の発展とともに、デザイナーがよりよい環境で成長できることを願っている」と述べ、「ありがとう」と日本語であいさつを締めくくりました。

銀賞には吴弈轩(Yixuan Wu)氏の「Xin Feng VF」、銅賞に王宇剑(Yujian Wang)氏の「TangMoBang」が輝き、各人にトロフィーが手渡されました。なお、佳作には次の5作品が選出されています。

顾正友(Zhengyou Gu)氏(中国、以下同)「Duo」、钱浩(Hao Qian)氏「HaoBoTi」、罗梦怡(Mengyi Luo)氏「YAHEI」、张丛馀氏・陈月(Congyu Zhang & Yue Chen)氏「Yourong Type」、文华字型(WenHuaZiXing)「wenhuayanshanxinwei」

モリサワ賞繁体字部門の金賞を受賞したのは、中国の顾蓉蓉(Rongrong Gu)氏の「Cao Chuang Gu Yun」。古典書体を研究し続けてきたという顾氏は「これからも古典書体と現代のデジタルフォントとのかけ橋を築いていく」と力強く宣言しました。

銀賞には台湾の高慶展(Chingchan Kao)氏「Bi Tai Bak」、銅賞には齋藤太一氏「rounded Kinbun」が選ばれました。佳作は次の5作品です。

林泰江(Taijiang Lin)氏(台湾)「Ricebeam」、郎木丙(Mubing Lang)氏(中国)「mi」「li kai」、陳志泓(Chìhông Tân)氏(中国)「SuSeng」、陳靖軒(Chinghin Chan Roy)氏(香港)「Wei Gothic」

韓国のデザイナーによる個性的な作品が出そろったモリサワ賞ハングル部門。金賞にはウィ・イェジン(魏睿眞)氏の「wanwan」が選ばれました。手渡されたトロフィーをしばらく見つめていたウィ氏は、「書体をリリースできるまでこのうれしい気持ちを忘れずに取り組んでいく」と受賞の喜びを語りました。

銀賞「sanmun」のアン・サムヨル(安三烈)氏は、佳作「Neoguri」とのダブル受賞となりました。銅賞はイ・スンヒョブ(李承協)氏の「Space-Block」が選ばれました。

佳作は次の5作品です。

パク・スリン(朴秀璘)氏(韓国、以下同)「Han-saem」、アン・サムヨル(安三烈)氏「Neoguri」、キム・ジュヨン(金周娟)氏「Code Square」、クォン・スンヒョン(權純亨)氏「Kyulgu Sans」、イ・セビン(李セビン)氏「Candlelight」

続いて、ファン投票入賞者には、株式会社モリサワ代表取締役社長の森澤彰彦より、トロフィーが授与されました。各部門の得票上位者は次の通りです。

- 和文部門

1位 酒向杏実氏「みつばちのとおりみち」 2位 小林大真氏「すずたけ」 - 欧文部門

1位 周兆圳(Chaochên Chou)氏(中国)「Tachechi SemiBold」 2位 ラファエル・ラミレス・ロサーノ氏(メキシコ)「RR-Trivium」 - 簡体字部門

1位 曾土军(Tujun Zeng)氏(中国)「Chang Kong Ti」 2位 高洋(Yang Gao)氏(中国)「Waning moon fine black type」 - 繁体字部門

1位 黃可瀅(Hoying Wong)氏(香港)「Egyptian Hieroglyphs」 2位 廖啟希(Kaihei Liu Anson)氏(香港)「Alinsect typeface」 - ハングル部門

1位 チェ・ミンジュン(崔珉準)氏(韓国)「Kkot-pyeonji」 2位 クォン・スンヒョン(權純亨)氏(韓国)「Kyulgu Sans」

表彰式の最後に、特別審査員のサイラス・ハイスミス氏による総評がありました。今回、新たに3部門を加えたことについて「タイプデザインの世界がますます国際的になっている現状を踏まえた前向きな一歩」とし、「多様な視点と専門性に裏打ちされた審査は、応募作品一つひとつに真摯に向き合う姿勢の現れでもあった。私がこのコンペティションに加わるようになって12年になるが、今回の結果は非常に見ごたえがあった」と回顧。「コンペティションの成果が次世代のタイプデザイナーの刺激になり、これから書体づくりに挑戦する方たちの励みにもなって、次回参加につながっていくことを願っている。すばらしい書体を寄せてくれた才能あふれるデザイナーたちに心から感謝を申し上げる」と、入賞者にメッセージを送りました。

特別講演「北川一成のタイポグラフィ思想とアート的展開」

表彰式の後には、今回のコンペティションの審査員の一人であり、世界的に活躍するグラフィックデザイナー、アートディレクターの北川一成氏による特別講演「北川一成のタイポグラフィ思想とアート的展開」を開催。企業価値を高めるデザインやブランディングを数多く手がける北川氏の視点や考え方について、ユーモアを交えつつお話いただきました。

「仕事する上で大切なことは4つ」という北川氏がまず挙げたのは、「人の記憶に残す」ということ。人間の脳は、それまでの自分の記憶や意識の中にないものだけをインプットする性質があり、例えばフォントに求められるような、誰もがひと目見てすぐに認識できる「流暢性や認知性」は記憶に結びつかないと説明。「ブランディングは不特定多数の人に覚えてもらうために行うもの。それには今まで見たことがないものをつくり出さなければならない」と話します。

その記憶の仕組みに紐づくのが、2つ目に挙げた「ゼロ・トゥ・ワン」。北川氏がアート思考とも呼ぶその概念について、「アートは真似をしてはいけない。似たものがあってはダメ。今までにない、唯一無二の姿を目指す必要がある」と強調。そして3つ目には、「間」や「余白」の重要性を挙げ、書体のデザインを例に「オブジェクト自体の造形もさることながら、余白部分を意識することによって立ち上がってくる形を大切にしている」と語りました。

4つ目は「科学」。「デザインはセンスに依存していると思われがちだが、科学やエビデンスを用いて、伝わりやすいコミュニケーションの形を判断する。そうやってデザインの“打率”を上げることが重要」と解説しました。

これら4点を実際にどのようにして仕事に反映しているか、スライドを用いていくつかの具体的な事例を解説していただきました。2022年にリニューアルしたある企業のロゴマークは、余白が多く一見アンバランスに見える上、文字が読みづらいという指摘がSNS上で相次いだのだそうです。しかし、それまで見たことがない「違和感」が多くの人々に記憶され、同社の売上や動画のアクセス数が大幅にアップしたというエピソードを披露。北川氏の魅力的な語り口も相まって、会場は大いに盛り上がりました。

講演終了後は、参加者が一堂に会してのレセプションがスタート。書体設計士の鳥海修氏による乾杯のあいさつを合図に、審査員や参加者がタイプデザインについて自由に語り合いました。