2013年7月2日に開催したタイプデザインコンペティション特別セミナー「タイプデザイナーの視点」のレポートをお届けします。

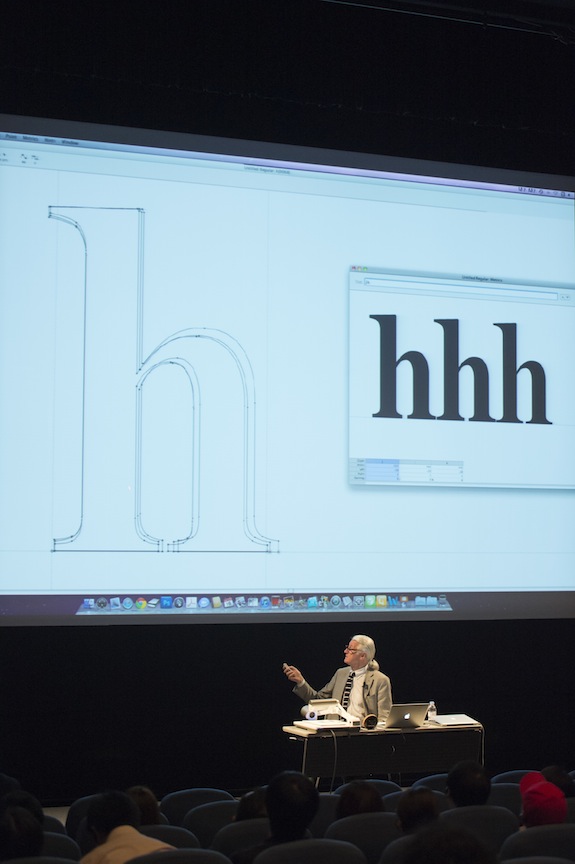

■マシュー・カーター氏「欧文のテキスト書体とディスプレイ書体」

50年間に渡ってタイプデザインを手がけている、マシュー・カーター氏。そのキャリアの間に、技術は活版、写植、そしてデジタルと進化しています。そしてカーター氏は今日に至るまで、書体デザインの世界をリードし続けています。

カーター氏は、活版時代の書体をスクリーンに映し出して話を進めました。例えば昔のスクリプト書体は、以前はテキスト用として用いられていましたが、現在では長い文章で使われることはありません。そしてBlackletterについては「昔は誰もがこれを読むことができました。しかし今では、これを連続した文章で読む習慣は失われています」と話します。

一方で「新聞の題字にBlackletterが使われているのは奇妙な伝統です」とも話します。スクリーンには「ニューヨークタイムズ」や「ヘラルド・トリビューン」の題字が映し出されました。そしてカーター氏は、他にもいくつかの書体を見せながら、以前は本文として読むことができたけれど、現在では読む習慣が失われていて、ポスター等で大きく使われるのみの書体があることを示します。

そしてカーター氏が実際に制作した書体の例が、いくつか紹介されます。例えば同じ「Miller」ファミリーであっても、タブロイド紙や一般の新聞など、用途に合わせて制作されたものがあります。ある新聞用には数%のウエイト違いを用意し、誌面に占めるイラストの割合や印刷技術(インク量)などに応じてウエイト使い分ける例が紹介されました。 また、雑誌「ニューズウィーク」においては、まず「ヘッドライン、サブヘッド、テキスト」という3つの要求があり、さらに4つめとして「バナー用(大きなヘッドライン)」、さらには、より太くしたバージョンや反転(白ヌキ)バージョンなどが整備されるエピソードも紹介されました。

そして話題はデジタル化へと進みました。例えば「MONTICELLO」では活字の技術的制約から、一部のグリフに「美しくないところがある」と話します。デジタル化されたMONTICELLOでは、最近になってその美しくない部分をデザインし直しました。その他にも、活版時代の書体をデジタル用に作り直した例をいくつか紹介しながら「どんなにメタルタイプで優れている書体でも、自動的にデジタルに変換して同じパフォーマンスを出すのは難しい」と、カーター氏は話しました。

ひとつひとつの例を示しながら、淡々とした口調で話を進めていくカーター氏。しかし、その内容はとても示唆に富んだものであり、タイプデザイナーのみならず、書体を使用するデザイナーにとっても得るものが多い講演でした。

■岡野邦彦氏「和蘭ができるまで」

「モリサワタイプデザインコンペティション 2012」和文部門で、金賞に輝いたのが「和蘭」。受賞者の岡野邦彦氏が、タイプデザインに興味をもったきっかけから、和蘭をデザインする舞台裏までを語りました。

大学でグラフィックデザインを専攻していた岡野氏。ポスターの課題が出た際に、書体見本帳を見てもなかなか気に入ったものが見つからないとき「自分で作ればよいのでは」と考えたのが、文字デザインに興味をもったきっかけ。その後、マシュー・カーター氏がデザインした「Sophia」に触れ、タイプデザイナーという仕事への憧れを抱いたとのこと。

さて、和蘭を手がけるようになったきっかけは、オランダ留学中にあったと言います。「エッシャー美術館やマウリッツハウス王立美術館には、サインやパンフレット等に使用されている指定書体があります。しかし、日本語のパンフレットを見ると(和文書体が吟味されておらず)イメージが違うものになってしまいます。」欧文と和文とでイメージの統一ができないかと考えた岡野氏。海外の企業等の「指定の欧文に合わせた和文が作れないだろうか?」という声も耳に入るに至り、新たな和文書体の制作を決意しました。

岡野氏は、和蘭のコンセプトとして「和文と欧文をトータルにデザイン」することを挙げました。それも、どちらかといえば欧文が主体となるものです。「従属欧文という考え方が大嫌いなんです。たまには、和文が欧文に合わせても良いのではないでしょうか」と、岡野氏は話します。そして、欧文はすでに試作してあったものをベースとして、その欧文に合う和文もデザインし、「モリサワタイプデザインコンペティション 2012」に応募することとしました。

デザイン上のポイントとして岡野氏がまず挙げたのが、重心の位置です。「はじめは欧文の小文字だけ上げてみたのですが、これをやると従属欧文になってしまいます。和文を末広がりにして、重心を下げてみました」と言います。全体的には横組での親和性を重視しており、「横画水平、縦方向は自由」を意識し、明朝でもゴシックでもない新しさを出すために「左側にアクセントを置いた」と言います。

さらに岡野氏は、手書きのスケッチや制作途上のデータを示しながら、デザインの変遷、写真を組み合わせたシミュレーションの様子などについても紹介。和蘭のデザインが出来上がるまでの、決して一筋縄ではいかない苦労を窺い知ることができました。和蘭で金賞を受賞した今、改めて和文のデザインについて学んでいるという岡野氏。「和蘭を、和欧文書体として10年以内にはリリースしたい」と、決意を語りました。

■小塚昌彦氏「ひらがなを考えよう」

本セミナーの最後に登壇したのは、タイプデザインディレクターの小塚昌彦氏。1950年から今日に至るまでタイプデザインに関わり続けてきた小塚氏が今回掲げたテーマは「ひらがなを考えよう」というものでした。

小塚氏はスクリーンに、新書体ブームの先駆けとなった「タイポス」のプレゼンテーションを出しながら、次のように話します。 「(タイポスをデザインするにあたり)欧文書体のようなファミリー書体を作りたいというのが、桑山弥三郎さんの考えでした。そこでまず手をつけたのが、かなを考えるということ。それまで、かなと漢字は一体であって、別々に考えるたことはありませんでした。」

明朝の漢字には明朝のかなを合わせるのが常識だった時代に、かなだけを独立して考えることは「革命だった」と話す小塚氏。そして、新書体にはもうひとつ大きな意味があったと言います。それが、パターン化です。 「(タイポスでは)ひらがなをエレメントに分解してパターン化するということが行われていました。これは鉛活字にはできない話です。例えば“は”という字は漢字の“波”から来ていますが、これを縦棒+横棒+結び=は……と考えることは、当時としては革命的だったのです。」

一方で「かなをパターン化することが本当に良いのか」とも、小塚氏は話します。小塚氏は、かなをパターン化するのはディスプレイ書体にとどめ「テキスト書体のかなをどう考えるか」をテーマにしたと言います。 「ノートをとるときは左横書きです。一方、読み物は縦にも横にもなっている。しかしひらがなは縦書きのために作られています。だからひらがなは、縦に作られたものを単に横に並べればいいというものではないはずです。そこに挑戦している書体は今までほとんどなかったと思うのです。」

そして小塚氏は、自身のデザインコンセプトの一端として、デザイン要素を紹介します。それは「ウエイト/重心の取り方/ふところの広さ/エレメントの表情・性格/線質」というものです。それを踏まえた上で小塚氏は、ときには手で文字を書きながら説明していきます。例えば“は”は“波”から来ているので、左の縦棒はさんずいが由来です。一方で“ほ”は“保”から来ているので、左の縦棒はにんべんを表していることになります。「これが、同じ偏で良いのか。そういう疑問を持つことも必要です」と、小塚氏は話します。そのような着眼点を踏まえた上で、活字由来の書体を現代の横書き用にデザインし直す際に注意していること、つまり、先に挙げたデザイン要素について、実例を挙げながら解説します。

そして小塚氏は、タイプフェイスの機能を次のようにまとめます。それは「一列に並ぶこと/情報を正確に伝達する/視覚的イメージを表現できる」という3点です。文字を使用するグラフィックデザイナーやエディトリアルデザイナーにとっても、書体の選択に迷うような場面があれば、この3つの機能を再確認しておくことは重要でしょう。